□潘军

怀君属秋夜,散步咏凉天。

空山松子落,幽人应未眠。

——韦应物《秋夜寄丘员外》

中唐诗人中,韦应物的五言绝句,一向为诗论家所推崇。明胡应麟在《诗薮》中说:“中唐五言绝,苏州最古,可继王、孟。”大学课堂上老师讲到唐诗五绝,势必会引用沈德潜的《说诗晬语》:“五言绝句,右丞之自然、太白之高妙、苏州之古淡,并入化境。”——看来韦苏州的“古淡”,历代诗论家的评价很一致。古淡这个词,字面上看起来就直白,也舒服,但解释起来又有些玄乎。在我这里也还是依字面而解,即古朴淡雅。韦应物这首五绝,落笔从容,言简意长。不求语言之华丽,却有结构之跌宕,让人读来韵味隽永。这古淡,让我想起倪云林的山水、八大山人的墨荷。

按王国维的划分,这首诗乃是“有我之境”。静夜听见几声落下的松子,便思念起远方的幽人,即是“以我观物,故物皆著我之色彩”。丘员外即丘丹,苏州嘉兴(今浙江嘉兴市南)人。初为诸暨令,后为尚书户部员外郎。贞元初,归隐临平山。丘丹也是中唐诗人,与韦应物是好友,二人时有唱和。如《奉酬韦苏州使君》:

露滴梧叶鸣,秋风桂花发。

中有学仙侣,吹箫弄山月。

几年前,我在京城寓所曾经画过一幅《霜林醉》,画上题句虽用了李白“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”,但取意却是韦应物的那首《淮上喜会梁州故人》——

江汉曾为客,相逢每醉还。

浮云一别后,流水十年间。

欢笑情如旧,萧疏鬓已斑。

何因不归去,淮上有秋山。

显然,这画中的人不是李白,也非韦应物,只是一个失意落魄且又满心欢喜的古时醉汉。身份不明或者没有身份。人这一生,何为得意?又何为失意?有时候界限是模糊的。一时的得意也许会换来终生的失意,现实中的艰难遭际,也可能赢得历史上的辉煌。我作这幅画,是因了那句“浮云一别后,流水十年间”,这种久别重逢的喜悦,是人生一大快意,与失意得意无关。韦应物这首五律,后两句,亦即末联,也作“何因北归去,淮上对秋山”,究竟是否讹传,至今没有结论。但二者的意思大不一样,一是留;一是离。但无论怎么理解,都还是说着一次“喜会”,当然也是悲欣交集。于是不禁想起了1961年,吴宓南下广州探望病中的陈寅恪,那是这两位清华故人在这个世界上的最后一面。离别之际,陈寅恪似有预感,遂赋诗纪念——

问疾宁辞蜀道难,

相逢握手泪汍澜。

暮年一晤非容易,

应作生离死别看。

自我回到故乡,便有机会与往昔的小学、中学的同学相见,有的同学已经是长达四十多年未见,真可谓“欢笑情如旧,萧疏鬓已斑”。但同时又因此与一些朋友疏离了——以前驻京,除京城所在的朋友彼此走动外,还时常会有外地的朋友到访,相见也是十分惬意。如今突然间失去这些,难免会有所失落。

夏天的时候,我因一部戏的筹备,去大连看景。一个晚上,在濒海的一座酒吧和当地的同行闲聊,不知怎的就谈起了一位朋友,或许因为他是生于这块土地的缘故吧。他的年纪稍长于我,我们也曾是同行。不过,我说他是我的朋友,其实我们之间连一面之缘也没有,我只见过他的照片,平常朴素的面貌,带着稚气的微笑,让你觉得仁义慈爱。他必定不知道我的,而我这么多年来一直对他很牵挂。对这种关系,大家也并不觉得奇怪。我想,他也应该是他们的朋友。所谓千里神交,有如面对,虽素昧生平,却是咫尺天涯。

由大连回来半个月后,那天我在江南的池州,正与几位友人喝茶,忽然就从手机里看到了他离世的噩耗,不禁悲由心出!那一晚,手机里都在说着他的离去。我难过的是,竟不知上何处给他献上一束鲜花!可又一想,也为朋友感到骄傲。有的人生前轰轰烈烈,一旦归西,也就被人遗忘,忘得干干净净。这不是自然的法则,而是历史的法则。

1927年,王国维自沉于昆明湖,两年后,一些清华的师生捐款为其立碑,以寄托哀思,请陈寅恪撰写碑铭,于是便诞生了著名的《清华大学王观堂先生纪念碑铭》——

士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。思想不自由,毋宁死耳。斯古今仁圣所同殉之精义,夫岂庸鄙之敢望。先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨、一姓之兴亡。呜呼!树兹石于讲舍,系哀思而不忘。表哲人之奇节,诉真宰之茫茫。来世不可知者也,先生之著述,或有时而不章。先生之学说,或有时而可商。惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。

15年前,在我第一次拜读陆建东所著《陈寅恪最后二十年》之后,我作了一幅陈寅恪先生像,并节录了这篇碑文,题于画上。

今夜,我只想听得空山一声松子落……

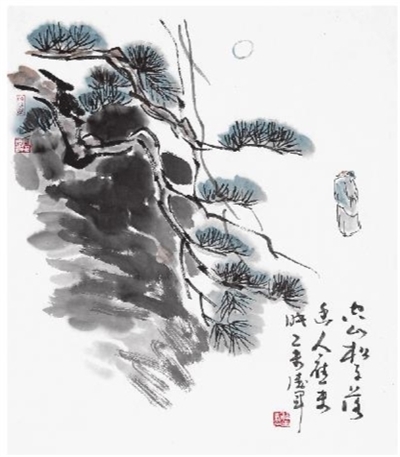

空山松子落(国画)。潘军 作品

□林森

草原上的天色最经不住雨。

无论什么节气,只要乌云压过来,哗啦啦一阵雨,就把气温降到十摄氏度以下——秋意甚至冬寒就有了,某种辽阔当中的怅然,也有了。上午,穿着短袖在松山古城里,被那种土黄色的老城墙吸进时光隧道,远离眼下、远离现代,到茅草苍茫里感受古远、悲怆和风尘仆仆。这是一座废弃了的古城,浑厚的泥土墙,总算是我们和古人能看到的同一样东西。2017版《射雕英雄传》曾在此取景,剧组走后,留下一些搭建的道具,很粗糙,可跟这背景是相配的,金庸小说中的江湖意境顿时显现,丢掉手机、换身长衫、留长辫子,或许我也可以在这里弯弓射大雕。中国人也是太过怀旧,几乎每年都有金庸的作品被翻拍,好像中国的观众们无论看过多少遍,只要换了一批演员之后,总还是愿意走进同一个故事,去躲避眼下、返回江湖。那斑驳的土墙,好像曾帮我挡过剑雨飞射;那木头搭成的门,曾有人声熙攘。那草,那枯了又绿、一遍一遍换新的高草,只要我蹲在其间,好像就回到少年时幻想过的梦——在一匹马背上翻身而下,落日缓缓降低,有些疲惫,可还得奔赴一场营救。

曾在租书店翻武侠小说、在茶馆看武侠剧的昔日少年,渐渐长成油腻中年,那些行走江湖的梦,不是消逝了,而是暗藏着,等待某一个时日,被激活、被重新焕发。现在人们的居所闪耀着霓虹,那种天苍苍野茫茫的情形好像只存在于泛黄的古书里,只有一场奇遇,才能让它变成现实。来到松山古城,并很快转到黑马圈河草原的时候,些许的高反让我有些晕晕乎乎,斜看着玻璃窗外连绵不断的绿草,人不能不生出很多怅然。抵达黑马圈河草原的停驻点,午时已过,雨来了,气温骤然降低——一个从热带前来的人,好像忽然撞入了冬天。草原上,搭建了脖子高的木台,蒙古包安放在木台之上,雨水掉落,就流入木台下的草地。我们躲进蒙古包里,热腾腾的奶茶端进来,发抖的我们一口饮下,身上暖热起来。奶茶来了,青稞面也来了,拌进奶茶里,加白糖,揉捏成一个个团子,味道出奇的好,但不敢多吃,我们都知道,得把胃里最重要的位置,留给即将到来的羊肉。

手抓羊肉和青稞酒一起来了。随着羊肉和酒一起来的,是牧民们的劝酒歌,一首又一首,一杯又一杯,没什么酒量的我们,也根本拒绝不了,我只好高声喊着“喝”,连续灌了几杯。那些歌我们都听不懂,但又有什么关系呢。歌里的热情似火,我们都感受得到。

来到这草原上,我忽然就理解了,为什么他们要有歌、有舞、有酒。天地辽阔,人烟稀少,人在这里,最能感受到天地之大人之小,人驱赶着羊群或牦牛,在这里,不拉高嗓子,胸中积压的闷气怎么抒发?那些孤独的身影,唯有那些拉长的调子能挽救——若是遇见另一个人,惊喜莫名,就更要高歌一曲了。唱了歌,当然还得跳舞,无所顾忌地跳,让身体完全舒展,恨不得融入这天地。唱了、跳了,还需要酒和羊肉,掀起气氛的高潮。他们有一种和自然交融的乐天,即使在今天,在科技无所不在的今天,仍旧在草原上把日子过得跟上千年前的古人没多少区别。蒙古包外的雨越来越大,水花溅射进来,我们不断移动,聚集到蒙古包的中心。一阵歌舞、酒肉之后,众人围簇着一位德高望重的老者进来,某些仪式过后,他以我们听不懂的语言,吟唱着某段史诗。在他们这里,过去是活生生、油亮亮的,可以在酒席上,由口头来传达。我们这些从四方汇聚而来的人,不懂那些吟唱的涵义,可那种庄严、那种对民族文化和生活方式的自豪感,我们能领会。老者离开后,我探头到蒙古包外看看,雨水更大了,起伏的草原被乌云和雨水所覆盖,此时,更像是回到古时了。甚至有那么几个瞬间,我特别恍惚,如果顺着这场雨,离开当下,可以逆时间之流,我一定义无返顾,走入过去的时光。我的体内,是不是一直残存某种因子,那里跳动着篝火、马蹄声、残阳和暮鸦?……这场宴席,从午后开始,还得一直延续到晚上。频繁往返于蒙古包和中巴车,鞋子已被满是积水的草地浸透,凉意彻骨,又没得换,只能强忍,用自己的体温,一点一点把水汽往外赶。

随身带着的长袖也套上了,可本来就是盛夏,能带多厚的衣物呢?不过是能挡一点是一点,给自己一些心理安慰。雨中的黑马圈河草原,带着我,一点点往古代赶,我把车窗当作一块电影银幕,暮色寒雨中的草原,是不是行走着另一个我?浑身湿透,可他仍旧没法停下,他得一点一点往前。或许,他想到了热烈的篝火,想到了沸腾的羊杂汤,他甚至听到了若有若无的歌声:

多少人在此放马又牧羊

多少酒浇热变冷的心房

多少歌跨过山梁又折返

多少雨让游子魂断他乡

……

我总是这样,急匆匆地往着现代又现代、先进更先进的生活赶,却又有着一颗试图回返的心,在某些古典画面里,放养自己的心灵和想象。比如说,今日,黑马圈河的一场从午后下到暮色苍茫仍未停歇的雨,几乎就要夺去我所有现代生活的记忆,把潜藏的甚至从未存在过的画面唤醒,投射到眼前的车玻璃窗上,好像我只要跨出湿漉漉的脚,就能立即回到黑马圈河草原的过去。我骑上一匹马,往松山古城赶,在那里,我将遇到金庸的郭靖,可能,我还会遇到古龙笔下从边城晃荡过来的叶开,还有更多我没能一下想起名字的兄弟们,全都涌上来。有人喊了一句:

“你来了。”

林森作家,《天涯》杂志主编,海南省作协副主席。出版著作有《小镇》《捧一个冰椰子度过漫长夏日》《海风今岁寒》《小镇及其他》《书空录》《唯水年轻》《海里岸上》《关关雎鸠》《岛》《海岛的忧郁》《乡野之神》等。曾获茅盾文学新人奖、人民文学奖、百花文学奖、华语青年作家奖、北京文学奖、《长江文艺》双年奖等。

□姚风

鼓浪屿诗歌节

柏拉图不喜欢诗人,把他们

逐出了共和国

如果他们被放逐到一个海岛

比如鼓浪屿,又会怎样?

他们穿行于游客之中,看不出

有何特别之处

他们写出的词语,汇率比不上

浮动的陈词滥调

他们的愤怒

被风中的树枝压得很低

木棉花已经落尽,而橡树在哪里?

根本就没有橡树

诗人依靠虚构和想象

才能活到今天

但饥饿的时候,他们看见

木瓜树结满了木瓜

到处是喧闹的口腹之欲

“主是个好牧人”,羊依旧吃草

吃肉的依旧吃肉

而钢琴没有弹奏大海上的风暴

那么在水上画一双芒鞋,或者

半夜听诗人高亢的歌声:

“我第一次死,却忘记了带钥匙和钱包”

神女峰

1996年,我与友人乘三峡23号客轮

自重庆顺流至宜昌

行至神女峰,我正默念舒婷的诗句

突然,一阵惊叫声分散了我的注意力

寻着众人的目光望去

只见一具身穿红衣的尸体随着波浪浮沉

面目已经模糊,只有那一头长发

让我猜想这是一位女性

或许,是一个花季少女

她是谁?为什么死在长江里?

是自杀还是他杀?

如果是他杀,凶手是谁?

这么多年过去了

高峡已出平湖

那次长江游的许多细节都已淡忘

但我仍像一个未能尽责的刑警

念念不忘

神女峰下的这桩命案

题山中一棵枯树

我不再生长

但也不再退却

我已经有了足够的高度

高过仍在山坡上挣扎的灌木

高过被秋风吹进泥土里的果实

我以质朴的赤裸拥有了天空

甚至宇宙

哪怕失去了所有的飞鸟

远处是大海

这巨大的眼泪加工厂

并不知道我的存在

我要做的,是拥抱雷雨

我要积聚朽木的力量

拒绝去做一张床,或者一把椅子

姚风诗人,翻译家,现为澳门大学人文学院教授。曾获多个诗歌奖及葡萄牙总统颁授“圣地亚哥宝剑勋章”。

□包倬

清没有树木的群山是绝望的。

山肚子里塞满了矿石,山头绿草苍苍。在这里,绿色并不一定意味着生命,或许正是死亡的象征。矿石于山,如同象牙于象,很难说清这是幸或不幸。

我们要去的会泽娜姑白雾村,是一个因矿而兴的村落。这地方,我十年前去过。故地重游,便有了几分追忆似水年华的意味。年华似水一样的时光。生与死,爱与恨,新与旧,繁华与落寞,甚至时间与时间,它们中间都只隔着白花花的时光。

走在夜晚的白雾村,我觉得时光应该像月光,铺满整个绿茵茵的坝子。月光高高在上,俯瞰一个村庄的变迁。白茫茫的,不一定是雾,或许是月光。

在我生活的云南,像白雾村这样的村落并不少见。它们曾经繁极一时,车辚马萧,而后时间打败了英雄,流水带走了美人,只留下怅望和回忆。

神创造天地,群山中的坝子,是造物时的喘息。神用手一指,群山奔涌,至此停留,便有了白雾村。村后面有一山,如猩猩侧卧,没有睡着,乃沉思或守护。

十年前,我慕名前往。深秋的坝子里,一片金黄。狭窄的白雾街,来自明清时期,泛着黑光。这种古今穿越,让我产生幻觉,仿佛某间古老的门店里,站了穿长衫的掌柜,他来自遥远的中原。因何至此?发财心或者亡命天涯。而今,这里是很多人的故乡,而从前,它只是很多人的暂居地。将他乡变成故乡的,同样是时间。

明清时期,这里隶属于东川府。位于西南群山里的东川,和万里之遥的京城,因铜而紧密相连。那时,金沙江畔一个叫象鼻岭的地方,马帮络绎不绝,他们驮铜去东川府换官牒。接下来的线路是:昭通、大关、盐津、宜宾,在泸州卸货。马帮的任务完成了,铜被装上小船,从川西坝子出三峡,到大运河口起碇。满载东川铜的大船一路北上,经南京、天津,最后抵达京城,由户部铸币。这是著名的万里京运,白雾村是第一站。

天下熙攘,船驶向京城,人流向西南。白雾村,深山里的小坝子,汇聚了来自江西、安徽、福建、广东等地的人。咫尺白雾街,便是他们的世界。至今,白雾村还留有各地会馆,那是异乡人的依托之所。

十年前,我和一个老人坐在街边聊天。他闭上眼睛,打捞出了记忆里的马店、酒家、青楼、烟馆……“黄昏,马帮来了,尘土飞扬,铃声阵阵。”如果是夜晚呢?倦鸟还林,人马入店,红灯笼挂在河边……那时,世界在缩小,世界只剩下白雾村。天亮后,这个村庄像一片茶叶舒展开来,鸡鸣犬吠,马嘶铃动,执手相看泪眼。

异乡人带来了喧嚣,也带来了宁静。白雾街上的三圣宫,至今仍是人们的心灵栖所。还有在村外的迎峰寺里,十年前那位守候寺庙的老尼,不知她是否还活在人间。

这是一个只能用来回忆和想象的地方。我们穿过明清时的古街,老人们如梦般坐在屋檐下发呆。他们在想什么?身边人突然说出一句歌词:“孩子们梦见自己的小孩,老人们梦见自己的奶奶,只有中年人忙着种粮食。”

下午阳光炽烈,田坝里绿意盎然。

我们躲进小旅馆。这是十年来这个地方唯一的变化——有了吃住的地方。吃住条件很差,一杯烧酒不足以慰风尘,几碟小菜仅能果腹。店主也不会把你当客人。

一脚踏进白雾村的夜里,茫然四顾,时光已过数百年。出了街,路一直往前,通向远古。我们折回戏台前,任流水和时光洞穿身体。当年是怎样的莺歌燕舞?如今,只剩下我们共同的想象。

起身时,我突然明白此行的目的:感受这时光。然后,将它放在记忆的匣子。在某个银光满地的夜晚打开,它们必然交映生辉。

包倬1980年生于四川凉山,彝族。2002年开始发表作品,有小说和散文见《人民文学》《十月》《钟山》《江南》《天涯》《山花》《芙蓉》《北京文学》等刊。出版有小说集《沉默》《十寻》《路边的西西弗斯》《风吹白云飘》等。曾获《长江文艺》双年奖、云南文学奖、边疆文学奖、滇池文学奖等。现居昆明,《滇池》文学杂志主编。