——读纪实文学《走远路的人》

□李钊

“路虽远,行则必至”。这是我读完《走远路的人》后,盘旋在脑海里久久不能消散的一句话。

中国改革开放已经走过40多年,在这段英雄辈出的时代里,民营企业家无疑是值得大书特书的人物群体。张巧慧、潘玉毅合著的《走远路的人》是一部记叙民营企业发展及企业家群体奋斗历程的纪实文学作品,所书写的民营企业家虽然不多,但他们所走过的道路镌刻着改革大潮奔涌向前的印记,路虽坎坷,常有风雨,坚定的步伐在历史的天空里勾画出无数明媚的彩虹;他们正在奔向远方,路虽漫漫,前程可期,奔跑的样子正是新时代中国巨轮乘风破浪的缩影。

一部好的纪实文学作品,需要有对现实或历史的真实记录,也要对历史背景的理性分析和个人细节的生动描绘。《走远路的人》越过了企业家身上耀眼的财富数字,也不再钟情于回顾企业家的创富过程,而是从文化视角切入,细心勾画新时代民营企业家精神风貌,探寻和评述优秀民营企业的过去、当下和未来。“……一针一线丝毫不苟,集欧美之精髓,融华夏之文明……”沿着这首辞赋一路走进他的内心世界,探寻一家从乡镇企业走向世界的精神“密码”,真实呈现出其着力打造世界顶级品牌的逐梦之路,而作者的写作“野心”并不限于此,通过企业家的视角,将长三角和珠三角民营企业成长之路进行比对,解读乡镇企业崛起的“同”与“不同”,探寻民营企业通往世界之路。一首歌曲打开了民营企业的精神门户,虽然他们的创业之路早有无数传记作者和新闻记者记述,作者并未对此进行长篇赘述,而将重点转向具有浓郁儒商气质的企业家将中国传统国学运用于企业管理,塑造其两次创业成功之魂,“退而不休”的他发起建立民企接班人培训学校,浓缩了所有民营企业家的“长青”之梦。“远”是一个相对的概念,或许在许多人看来,用不到30多年的时间创造十分辉煌的成绩,相对于民营经济发展历程而言并不算“远”,可在企业家“我们要走远路”的话语中,瞥见了低调务实的企业形象和“四千精神”的精神内核。

“传统”与“新兴”并非割裂、静止关系,“潮起”与“潮涌”更是两代人的使命接力和自我超越。如果说《走远路的人》的上半部分《潮起》所讲述的是“传统”企业家厚植创新基因、做足转型升级的“高质量文章”,而下半部分《潮涌》所呈现的则是“新兴”甬商深研技术,向“新”突破,以“质”谋变。服装生产、厨具制造、插座生产,到数智化舞台设计、硅基全产业链、信息光学元件……一代代民营企业家始终追逐着创业创新的潮头,用实力和干劲在时代大潮中激荡出浪花朵朵,他们坚持产业报国的家国情怀,让“中国制造”“中国创造”成为世界舞台上不褪色的亮丽“名片”。当新科技革命席卷世界,老一辈企业家主动打破只生产传统光学显微镜的局面,将企业从传统光学带入电子信息产业领域,而年轻一代掌舵人勇立潮头,将一家高端制造业公司转型为场馆运营服务、内容孵化能力兼具的综合性平台公司,他们是由传统产业跨入新兴产业的代表,这既有创业理念的一脉相承,更有创新思维的迭代升级。

许多人通过电视剧《繁花》领略到民营企业家的经营智慧和拼搏精神,而书中所记述的他们的家国情怀,更是让人感佩万分:不少 “创一代”学历不高,他们在生产一线把自己从企业家给“逼”成了科学家,而多有留学经历的 “创二代”紧跟着时代之风,在这场创业接力中用实力证明自己,成为履行社会责任的主力军。

《走远路的人》就像一部丰富多彩的文化大餐,有跌宕起伏的人生经历,有蕴含深情和诗意的人生哲理,有对历史和民企的独到见解,也有民营经济追风逐浪的华彩画卷。更重要的是,无论我们从事哪个行业,处在哪个岗位,我们都可以从这些企业家身上感悟到:路虽远,行则必至。

——读《古文观止有意思》

□刘昌宇

《古文观止》是学习古文、领略古汉语文学的经典读本,其影响力至今仍经久不衰。《超级语文课》第一季全国总冠军邵鑫所著的《古文观止有意思》(中信出版社2024年4月出版),以《古文观止》为蓝本,用其独创的推理式读书法,深入解读着这部原典的亘古魅力。

康熙年间,《古文观止》编撰出版,一经问世就深得大众的喜爱,与《唐诗三百首》一起被称为“中国古诗文选本的‘双璧’”,鲁迅更是赞其与《昭明文选》并美。那么,邵鑫又是如何看待这部久负盛名的中华原典的呢?本着古为今用的原则,作者从该原典中精选出24篇代表性力作,从思维、应变、说话、文章四个维度,精心提炼古人智慧,从文本中开掘出深邃的思想和隽永的用词,以帮助我们领会古汉语的精深旨趣。

为了消除古汉语与当代汉语的隔阂,邵鑫在解析每篇古文之前,都会先用言简意赅的导语概括全文,阐明该古文的中心思想。之后在列出原文的基础上,一并在文章右侧逐字逐段解释文中要义,以方便读者一边阅读一边查阅。同时,邵鑫还旁征博引,结合其他典藏古籍一起分析文章的精妙。而他在结语篇的总括,则堪称点睛之笔,他游刃有余地穿梭在释文与庞杂的史料之间,将绵密的思考和透彻的分析,巧妙地交融于一炉,并运用说故事的方式,为我们逐一揭晓这些入选文章到底好在哪里。这种层层递进、颇具启发性的讲解,在贯通古今中渐渐给人带来一种豁然开朗之感。它让我们明晰,历史是经验的累积,更是人类智慧的结晶。学《古文观止》,不仅要学古人的用词之美和作文之道,更要从他们的谋篇布局中,学会看世界、看人生的独特视角和方法,以此全面提高分析问题和解决问题的能力。

邵鑫释义《古文观止》,不是简单地照本宣科,也不是高高在上地讲一通大道理,而是结合当代语境,立足史料之上的用心思考和深入阐发。如他在解构《曹刿论战》一文中,就告诉我们,《曹刿论战》的精彩处不仅仅是谈论战争,而是学习曹刿这种快速抓住问题,精密思考和果断决策的思维方式。在他的这种多方启发下,我们从《古文观止》中学习到了许多处世之道、交际指南、生活智慧及行文方略。从一些历史人物身上,也学到了很多正能量的东西,如孔子弟子的不耻下问和独立思考,王羲之豁然洒脱的生活态度,邹忌的秉公无私和仗义直言,都值得我们尊崇和效仿。

本书于连通古今中,开启了一场神交已久的古今对话,让我们在恢宏博大的中华原典中,体悟那些熠熠生辉的古人智慧。它以亦庄亦谐的解析方式,让万千读者在轻松有趣的阅读中尽享古文之美,于潜移默化中悉心感受古人对生活、对世界的真挚之爱。那一篇篇思接千载的释文,如同一把把闪光的钥匙,轻启之下,便打开了我们与古人对话的大门。

读一本好书会让人受益无穷。特别是在内心充满了浮躁的时候,更需要这些好书来平复一个人的心情。《古文观止有意思》就是这样一本有生命质感、有思想智慧的佳作,它在于我心有戚戚焉中,无声地拨动着我们的心弦,于不断启悟中,让我们照见那些华文深处至纯至美的智慧之光,惬意地生活,快乐地成长。

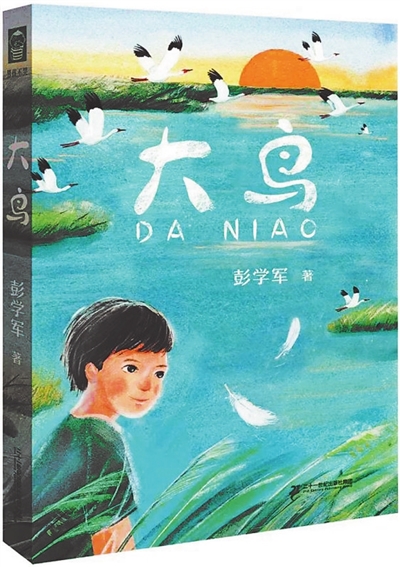

——读彭学军长篇小说《大鸟》

□诸纪红

在遥远的鄱阳湖畔,彭学军的长篇小说《大鸟》为我们描绘了一个温馨而深远的故事。这部作品以候鸟迁徙为背景,将我们引领进一个人与自然和谐共生的世界,深刻地展示了生命的尊严与价值。

鄱阳湖,被誉为中国的心脏之湖,每年吸引着成千上万的候鸟前来越冬,其中白鹤更是全球仅剩约4000只的珍稀鸟类。它们每年从寒冷的西伯利亚振翅飞翔,经历漫长而艰辛的迁徙,跨越5300多公里,最终抵达温暖的鄱阳湖。在这里,白鹤们与众多候鸟伙伴一同觅食、嬉戏,度过一个又一个安宁的冬季。

《大鸟》以白鹤为中心展开,这些白鹤不仅是候鸟的代表,更是自然的使者。正如书中所描述的那样——“白鹤展翅飞翔,它们的身姿轻盈而优雅,仿佛在天空中跳着灵动的舞蹈。”它们带着生命的火种,历经千山万水,来到这片充满生机的土地。作者彭学军以其独特的文学视角,结合这样的描绘,生动地展示了白鹤与鄱阳湖之间那份难以割舍的情感纽带,更深刻地展现了人与自然和谐共处的美丽愿景。

小说主人公周蔷,是一位热爱自然的白鹤保护志愿者,她引领着我们走进了这个美丽的故事。在鄱阳湖畔,周蔷带领着三位少年志愿者辛勤劳作,种植藕苗,悉心守护这些远道而来的候鸟。他们的行动体现了人类对自然的敬畏与爱护,更是对人与自然和谐相处的生动诠释。

彭学军在小说中写道:“白鹤幻化为羽衣女子的民间传说和落星墩、鞋山的民俗故事,为作品原有的现实背景更添一种精神上的灵性。”这些富有地域特色的文化元素,不仅丰富了故事的情感层次,还为读者展现了一幅鄱阳湖独特的自然景观和人文画卷。

然而,保护候鸟并非易事,尤其是在面对当地村民与候鸟保护志愿者之间的矛盾时。小说通过杨师傅的呐喊,生动地展现了这一现实的困境。值得称赞的是,《大鸟》并未回避这一问题,而是勇敢地通过角色展现出面对和解决问题的态度。小说中展现的坦诚与勇气,无疑传达了作者对于生态保护的坚定立场和深切关怀。

小说语言清澈而富有力量,如同鄱阳湖的湖水一般。彭学军以其独特的诗性语言和童真的视角,让我们感受到了鄱阳湖的壮美与灵动。每一个字都承载着深重的情感和厚重的历史,让人为之动容。

在人物塑造上,《大鸟》也展现了其独到之处。周蔷这一角色既是白鹤保护的坚定支持者,也是人与自然和谐共生的积极践行者。她的坚韧与执着让我们看到了新时代青年的责任与担当。同时,书中的其他角色也都各具特色、生动鲜活,让我们感受到了生活的真实与丰富。

《大鸟》并未将生态保护的主题过于简单化或极端化。它采用深入浅出的叙述方式让我们在阅读的过程中不断反思与自省,并更加坚定了我们保护生态环境的信念。这种寓教于乐的写作手法无疑将为新时代的儿童文学创作注入新的活力和思考。

读完《大鸟》,我仿佛看到了一幅美丽的画卷在眼前徐徐展开——那是鄱阳湖的壮美风光、白鹤翩翩起舞的优雅身姿以及人与自然和谐共生的美好愿景。这部作品不仅让我们感受到了生命的尊严与价值,更让我们明白了保护生态环境的重要性。它是一部具有深刻内涵和独特魅力的小说,值得我们细细品味和深入思考。

——读《魔鬼的晚餐:改变世界的辣椒和辣椒文化》

□钟芳

火辣、麻辣、辛辣、煳辣、香辣、鲜辣、酸辣、糟辣,说起吃辣,中国人当仁不让。许多人都嗜辣上瘾,常常吃得满嘴生香,一股子辣劲在心头,感到很是痛快。那么,辣椒从何而来?中国何时开始有辣椒?翻看饮食文化史学者斯图尔特·沃尔顿的《魔鬼的晚餐:改变世界的辣椒和辣椒文化》(社会科学文献出版社)一书,你将了解奇妙独特的辣椒历史与文化。

辣椒属于茄科草本植物的一种,它并不是中国本土蔬菜,原产于中南美洲热带地区。至少7500年前,位于今天墨西哥、哥斯达黎加等地的印第安人已开始驯化、栽培辣椒。他们把辣椒当作重要的调味品,并做成日常菜肴。公元15世纪,哥伦布航行至美洲大陆时把辣椒带回欧洲,成为伊比利亚美食不可或缺的一部分;继而沿着东方的贸易商路,与芥末、胡椒相遇,大大提升了印度半岛美食的观赏性与口感;之后又在欧洲大陆中部、非洲大陆和东亚地区传播开来,成就了特色鲜明的辣椒饮食。辣椒给那些饮食单调、口味平淡的地区带来了诱人滋味和丰富营养。在食物全球化的风潮中所向披靡,产生了人类食物史上一种复杂、奇特的嗜辣潮流。

而辣椒传入中国,是在明朝末年,当时只是作为一种观赏植物和药谱,尚未应用于饮食。最早有关辣椒的文献是1591年明朝高濂在《遵生八笺》中写的《燕闲清赏笺·四时花纪》。传入中国各地后,其称呼差别很大,如北方和东北、西北地区叫番椒、秦椒;浙江、安徽叫辣茄;湖南、贵州、四川叫海椒、辣子;广东、广西叫辣椒,湖北叫赛胡椒;还有些地方叫辣角、辣火、辣虎等。康熙六十一年(1722)《思州府志》 记载:“海椒,俗名辣火,土苗用以代盐。”这是辣椒最早的食用记录。贵州古来就缺盐,先民们经历无数次尝试,用辣椒来调剂寡淡的口味来下饭。而后在漫长的时间里,食辣之风往相邻的地区蔓延。一句“四川人不怕辣,贵州人辣不怕,湖南人怕不辣”将各地食辣民风描绘得惟妙惟肖。今天,我国是世界上最大的辣椒生产国和消费国,生产的辣椒品种繁多,种植区域广泛,文化积淀深厚,值得我们从历史文化的角度予以关注和探究。

国内有关辣椒的图书不少,但没有一本书深入探讨这种小小红色浆果对世界各地人们的生物学、美食和文化的影响。《魔鬼晚餐:改变世界的辣椒和辣椒文化》是一部权威性的辣椒历史,对辣椒的植物学、传播史、烹饪史、文化史,进行了一次全面而独特的新探索。全书共分“生物”“历史”“文化”三个章节进行介绍,涵盖了从辣椒的地理迁移到地域美食、文化重要性、医学用途、武器创造等包罗万象的内容,不仅讲述了辣椒的历史,同时也见证了这场风靡全球的“超级热”运动的兴起。

除了辣椒在世界各地经历了非比寻常的文化之旅而外,《魔鬼的晚餐:改变世界的辣椒和辣椒文化》还详述109种辣椒,解开了“辣椒为什么是辣的”这一谜题。

小小辣椒以它鲜红夺目的色彩,热烈刚直的个性,丰富特异的保健功能,调味着舌尖上的传奇,演绎着如此灿烂的饮食文化,值得我们从历史文化的角度予以关注和探究。

□李淑华

中年人读书,贵在一个“闲”字,我三十年的读书习惯,最常用的就是枕上读书。

吃完午饭收拾停当,忙了一上午的事体告一段落,睡前小憩是很悠闲的时光。拿起床头的书,斜靠在枕头上,任阳光铺洒拂煦着,让文字慢慢地浸入身心,时光仿佛静止在温暖里。

夜晚有充裕时间用来读书,劳累了一天,腰痛腿酸浑身不舒服。热水泡脚,冷水敷面,换上宽松的居家服,躺在床上伸个懒腰,享受最悠闲最舒缓的“读书瑜伽”。我把读书当成休闲,没有苦学的辛劳,只得乐读的趣味,所读书目全凭自我爱好,唐诗宋词,文史哲宗,不受内容和篇幅的限制,或躺或卧,既养身又怡情。

真正尝到读书的乐趣是在中年时,没有压力,没有目标,不强求,不刻意,喜欢看什么就看什么。享受文字的熏染,远聒噪,亲圣贤,安详和喜悦长养心性。春天的花香,夏天的繁星,秋季的跫音,寒冬的风鸣,心中常乐,看什么都是风景。

闲处读书,贵在不着急,集腋成裘,用的是慢功。好书慢慢读,读书就像吃饭,细嚼慢咽才能品出真滋味,才能读出佳境,才能达到滋养的状态。中年读书,完全是一个“闲”字,不必像少年时“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”的勤奋,细水长流润物无声,静好的岁月里,蓦然发现,那些悠闲自在无心插柳的闲散悦读,竟然在心田里灿烂成漫野的小花儿,书成了烟火日常的远方,平淡的生活有了诗意的心境,愚钝的头脑洒进了智慧的灵光。

如今已是花甲之年,回望自己的读书之路,还是倾向于把读书当成最好的休闲,特别是枕上悦读,真是一种方便的精神养生。身处斗室,斜靠枕上,自在舒展。喝足几盏陈年熟茶,听着一曲古琴清音,好书盈怀,看到欢喜处心花怒放,读到忧伤时唏嘘流涕。书读到这份儿上,真是视为知己,就像两个阔别重逢的老友,坐在冬季的炕头上,暖意融融,一瓶小酒,几盘青菜,清欢是真自在,浓醉是真性情。

很得益于李清照《摊破浣溪沙》中的诗句:“枕上诗书闲处好,门前风景雨来佳。”枕上读书的闲时光,是身体的放松,是心灵的充电,是看似懒散实则春雨无声的悦读方式。

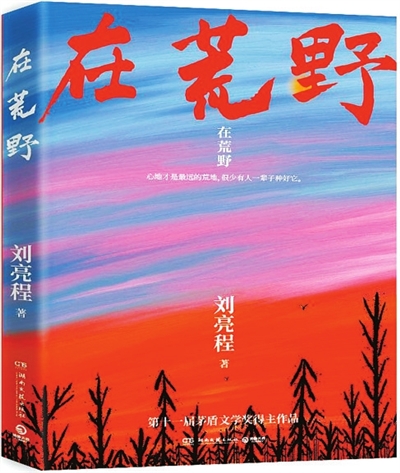

——读刘亮程散文集《在荒野》

□胡胜盼

作家蒋子丹说:“刘亮程散文中透出的那种从容优雅的自信,是多少现代人已经久违了、陌生了、熬长了黑夜搔短了白头也找不回来的大才华。”翻读刘亮程散文集《在荒野》,始信此言不虚。

《在荒野》收录了刘亮程近40篇经典散文,如《一个人的村庄》《寒风吹彻》《今生今世的证据》《黄沙梁》等,展现了一代乡村文学大家的文采和思想。书中散文是刘亮程日常生活与生存观念调和交融的结晶,凝结着作者自身的家园意识和万物共生共感的生态整体观。

荒野就像是一扇巨大的“门”,永远不会完全向人类敞开。刘亮程怀揣着敬畏之心走进荒野去体验自然,试图敲开紧闭的荒野之门,试图去发现自然的神性,展现自然的强大力量,以求得建立人与自然的和谐关系。“村庄四周是无垠的荒野,尽头是另外的村庄和荒野。人的去处大都在人一生里,人咋走也还没走出这一辈子。”在作者的文字中,荒野不仅仅是一个地理概念,更是一种精神象征,代表着对生命坚韧不拔的态度和对自然深切的爱。

刘亮程文学世界里所有的生命形式都与大自然保持一种既定的关系,一切都那么自然而然。他写道:“我从草木身上得到的只是一些人的道理,并不是草木的道理。我自以为弄懂了它们,其实我弄懂了我自己。我不懂它们。”因此,他笔下的狗和驴、树上的鸟、忙碌的蚂蚁、荒野里的虫子和忽然盛开的花,都有了开口说话的权利。在《逃跑的马》里,他写道:“马无法把一生的经验传授给另一匹马。那些年轻的、活蹦乱跳的儿马,从来不懂得恭恭敬敬向一匹老马请教。它们有的是精力和时间去走错路,老马不也是这样走到老的吗?”自觉地改变人类中心主义的视角,寓言和象征手法的运用,渗透着作者对生命本体层面的思考与探求。

在刘亮程的心里,始终有一个落叶归根的情结,认为故乡是人们心灵的最后归宿。《住多久才算是家》一文中的一段自白很贴切地表达了作者的心声:“一直庆幸自己没有离开这个村庄,没有把时间和精力白白耗费在另一片土地上;在我年轻的时候、年壮的时候曾有许多诱惑让我险些远走他乡,但我留住了自己,我做的最成功的一件事是没让自己从这片天空下消失。”最是故乡情,外面的风景再美,都不及故乡的一把尘土。

诚然,《在荒野》里,作者以细腻的笔触描绘了荒野的广袤与神秘。然而,作者的笔下,荒野并非仅仅是一片荒凉的土地,而是一个充满生机与活力的世界。正因为如此,你既会在《走着走着剩下我一个人》里听到:“我知道迟早我会走进那片彻底的黑暗里。它是我一个人的漫漫长夜,说不定什么时候会突然降临。我不会在那样的黑暗中,再迎来光明。”的确,“心地才是最远的荒地,很少有人一辈子种好它。”不过,“人心中都有自己的早晨,时候到了人会自己醒来。”所以,即便是荒地,只要心存对抗飘渺、虚无的勇气,远离喧嚣,回归自然,静下心去触摸孤独,聆听万物,安顿心灵,用心灵去谛听美的回响,我们终将会与孤独和解。