(探访粤港澳大湾区海底世界 守护城市群中的“珊瑚花园”,时长共1分12秒)

在珠江口的珠海外伶仃岛海域,“扑通”一声,中山大学海洋科学学院教授刘岚身着潜水服,从船上潜入海底。粤港澳大湾区世界级城市群的这片海域,有着一片保存较好的珊瑚礁群。第5个全国珊瑚日,刘岚和团队在这里普查、修复珊瑚。

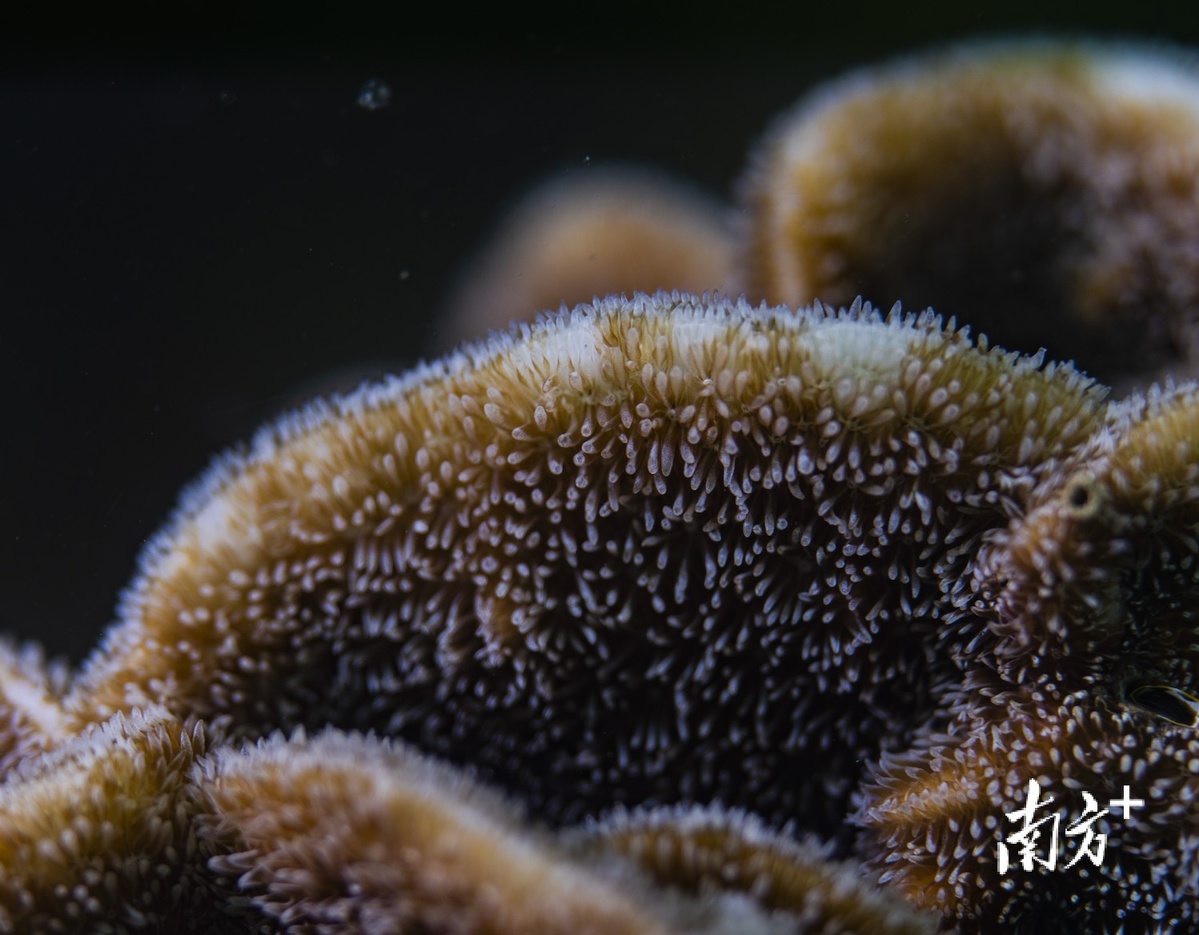

海床上分布着形态各异的鹿角珊瑚,各种鱼类成群游弋,奇妙缤纷的海底世界图景徐徐展开。

五彩斑斓的珊瑚形成珊瑚礁,如同一个海底城堡,为很多海洋生物提供住所和食物,这里生物多样性丰富,有超过25%的已知海洋生物生活在珊瑚礁复杂的空间中,由此珊瑚礁生态系统也被誉为“海洋中的热带雨林”。

同时,珊瑚礁复杂的结构具有抵抗风浪、保护海岸的功能。通过虫黄藻、浮游植物等的光合作用,珊瑚礁能将二氧化碳吸收并保存在碳酸钙骨骼中,起到固碳作用。

但近年来受气候变暖、海水酸化、海水污染、非法捕捞等影响,珊瑚礁面临较大环境压力。水温过高、水环境破坏等会驱离虫黄藻,导致珊瑚虫死亡,最终珊瑚白化;再如渔业发展过程中,不科学使用拖网捕捞,珊瑚会被拉扯断等。

广东绵长的海岸线上有着丰富的珊瑚礁资源,形成了“汕头南澎列岛—惠州大亚湾—深圳大鹏湾—珠海佳蓬列岛—茂名放鸡岛—湛江硇洲岛—雷州半岛北部湾”的珊瑚礁群。

珊瑚是海洋生态系统的重要组成部分,也是海洋生态文明的重要内容。近年来,广东多地开展珊瑚普查等,摸清珊瑚家底,针对性制定保护政策;同时,积极修复珊瑚,多渠道宣传海洋生态环境保护知识。近年来,广东珊瑚白化趋势得到遏制,“珠海这样一个大湾区都市能有这片珊瑚很难得,珊瑚间的生物也很丰富。更让我们高兴的是,现在越来越多志愿者参与到珊瑚普查中,渔民捕捞也更规范,这些都是好现象。”刘岚说。

广东整体海洋生态环境质量也在持续改善。通过严控入海河流污染物、完善入海排污口管理、多部门联合开展污染防治执法等,在去年底,广东近岸海域水质优良面积比例达92.3%,为有监测评价以来最好水平。海洋生物,正有了更适宜的生存环境。